那覇市にある壷川東公園には電車の車両が展示されてるべ

ポチ太郎

ハチ公

車両は貴重なはずですが雨ざらしにされてます!!

ゆいレール壷川駅から歩いて10分ほどの位置にある壷川東公園には、かつて沖縄で走っていた列車の車両が展示されています。

この公園は幹線道路から一本入った場所にある公園なので静かなことや、園内にある噴水やベンチなどで休んでいる人も多く、地域の憩いの場となっています。

ただし、駐車場はないので訪問の際には注意が必要です。

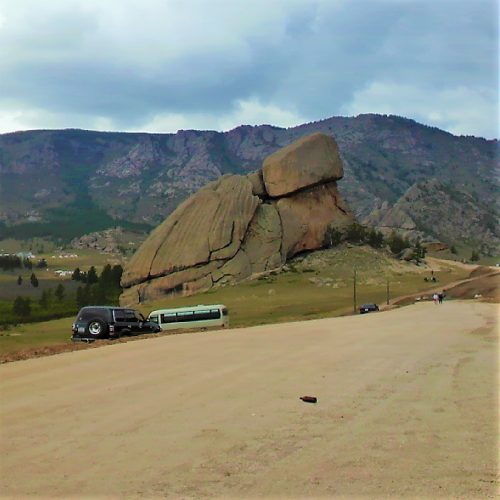

ここに設置しているのは南大東島でさとうきび等を運搬するのに使われていたディーゼル機関車と蒸気機関車(下部)です。蒸気機関車の煙室やタンクは残っていませんが車輪に取り付けられた連結棒が蒸気機関車のおもかげを残しています。

沖縄の軽便鉄道

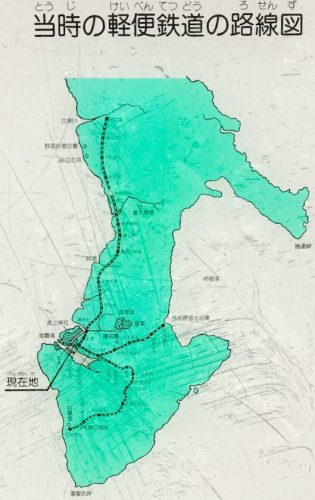

沖縄では、本土の汽車よりも規格が小さい軽便鉄道(けいべんてつどう)というものが1945年(昭和20年)まで走り人々からは「ケービン」と呼ばれ親しまれていました。

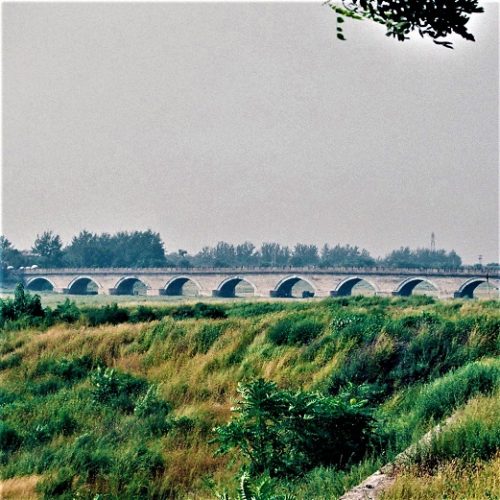

敬敏鉄道が最初に運行したのは1914年(大正3年)のことで那覇駅(現在の市外線バスターミナル)を起点に、東海岸の港町である与那原町を結んだ与那原線と那覇港(現在の那覇埠頭)へ延びる海陸連絡線でした。

その後、1922年(大正11年)には嘉手納線が、1923年(大正12年)には糸満線が開通し、全延長距離は48.032㎞になりました。

軽便鉄道は、1945年(昭和20年)沖縄戦で破壊されるまで沿線の多くの人々を乗せて走り、また、さとうきび等も大量に運搬できたため当時の沖縄の産業振興にも大きな役割を果たしました。

ここ壷川東公園は、当時の那覇駅と壷川駅の間に位置しています。また、ここに展示している機関車はかつて軽便鉄道が走っていた場所とほぼ同じ位置に設置されています。

案内看板より引用

沖縄の海風に長年さらされているので錆が多いです。

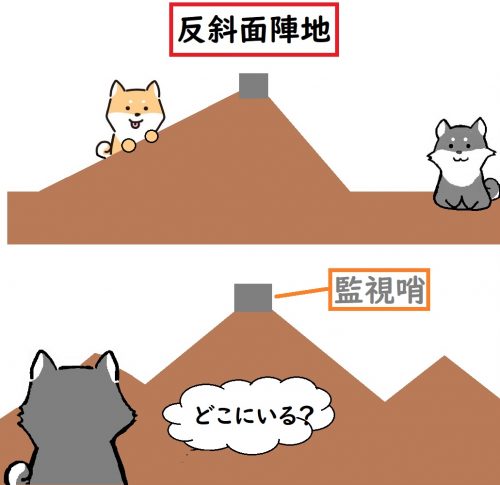

軽便鉄道はレールとの間の距離(軌間)が762㎜である狭軌が採用されています。

建設が容易であり小回りが利く代わりに、輸送力が低い・低速での運転などの制約があります。

内部も見ることができます。