八重岳の山道を登っていくと脇道があり、そこに「野戦病院跡」が存在します。

道には案内板も設置されています。

脇道に入ると砂利道、車の転回はできるくらいの広場があり、その先に野戦病院跡があります。

整備されていない道の先にちょっとした広場があります。 車の転回なら余裕で出来ますが、背後は山の斜面なのが少し怖いです。

車を停めて1分ほど歩くと’’戦跡 国頭支隊本部壕・野戦病院壕’’という案内板があります。

「国頭支隊」は沖縄本島北部の防衛していた独立混成部隊で、伊江島守備隊の第一大隊、本島守備隊の第二大隊(球7071部隊俗称:「宇土部隊」)、砲兵隊、護郷隊、鉄血勤皇隊、防衛隊などにより構成された約4000人の部隊です。

鉄血勤皇隊が中学校や師範学校の生徒によって構成された部隊であるのと異なり、’’護郷隊’’は主に青年学校などの青年男子により構成された部隊です。どちらも「志願」を要件としていましたが、ほぼ強制的であったとの話もあります。

案内板の右隣りには’’なごらん学徒隊’’の標柱が建っています。

「なごらん学徒隊」は沖縄県立第三高等女学校が動員され所属していた部隊です。

主に傷病兵の看護活動にあたり、ほかの学徒隊では「ひめゆり学徒隊」が最も知られていますが、場所が異なるだけでその内容には相違ありません。

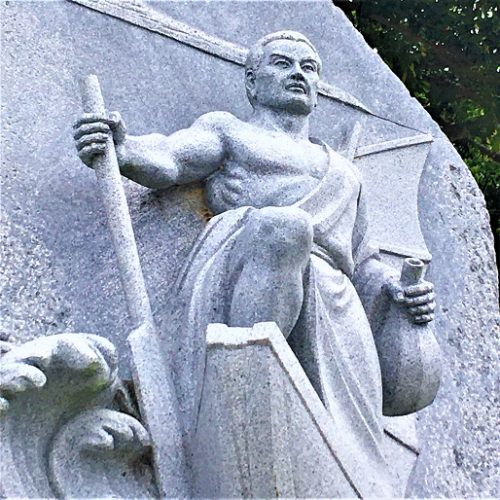

戦跡 国頭支隊本部壕・野戦病院跡

ここは、一九四五年(昭和二〇)の沖縄戦の時、国頭支隊(球七〇七一部隊、俗称宇土部隊)の本部壕と、沖縄陸軍病院名護分院(八重岳野戦病院)のあった跡である。

国頭支隊は飛行場のある伊江島の保持と、本部半島を中心に国頭郡内でゲリラ活動をして米軍を撹乱、釘付けにし、本島中、南部の作戦を容易にすることを任務とした。

宇土部隊(隊長 宇土武彦大佐)は、大分・鹿児島・宮崎・熊本・沖縄の各県出身の将兵によって編成され、伊江島守備隊の第一大隊と、本島守備隊の第二大隊、砲兵隊、遊撃隊(護郷隊)、鉄血勤皇隊、防衛隊等から成る兵員約四千人である。

八重岳、真部山に布陣する国頭支隊は、四月十一日頃から米軍の空爆と艦砲射撃を受け、十三~十六日にかけて西海岸の渡久地方面と東側の伊豆味から進撃する米海兵隊の猛攻に合い、真部山で激しい攻防戦となり日本軍に多数の死傷者が出た。

十七日米軍は遂に八重岳北東頂上を占領、十八日敗走する宇土部隊を追撃して掃討戦は四月中続いた。

一方宇土隊長は四月十六日、米軍の伊江島上陸を機に八重岳、真部山の陣地を放棄し、遊撃戦に移ることを命じ、第二遊撃隊のいる多野岳に後退した。その際、八重岳の野戦病院には多くの負傷者が遺棄され、この一帯は悲惨を極めたといわれる。

この本部半島地域における戦闘で、軍や町役場の命で山中に避難した住民は却って戦火に巻きこまれ、軍人、軍属を含む町民一七五三人の尊い生命が失われた。<本部町教育委員会>

写真向かって右側に国頭支隊本部壕があるようですが、雑草が茂っているので探すのは断念。

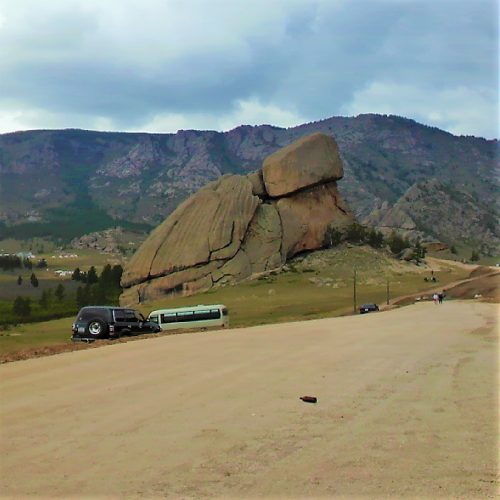

野戦病院は、建物の土台をつくってその上に小屋をつくって病院としていました。

5~6棟の小屋があり、手術室や病室などそれぞれの役割がありました。