愛媛県松山市にある松山城の城下に「秋山兄弟生家」があります。

秋山兄弟というのは’’秋山好古’’と’’秋山真之’’の兄弟で、兄の好古は陸軍大将、弟の真之は海軍中将まで成った兄弟でした。

その二人のストーリーを書かれているのが、司馬遼太郎の’’坂の上の雲’’で、最近でもNHKのドラマでは本木雅弘・阿部寛の二名が主演で映像化されました。

また、同郷には俳人である正岡子規がいます。幼少から交流があったとされており、特に真之は上京し共に大学予備門(のちの第一高等学校)で学びました。

卒業後の進路で、子規は帝国大学進学、真之は海軍兵学校に17期生として入校し離れてしまいますが、それまでは多くの時間を共にしてきたようです。

そして、好古は真之や子規が上京する以前から既に東京におり、陸軍士官学校・陸軍大学校にて騎兵についてを学んでいました。

真之が上京してきた際には、真之にかかる学費を工面していました。

しかし、真之はそのことへの申し訳なさなどから多少のお金は貰える海軍兵学校へ進みました。

✅生家入口

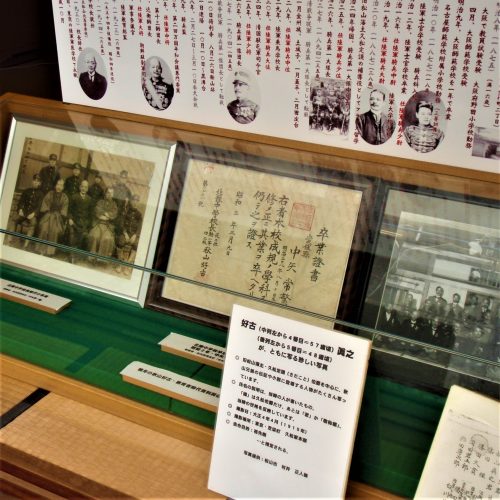

✅生家内部

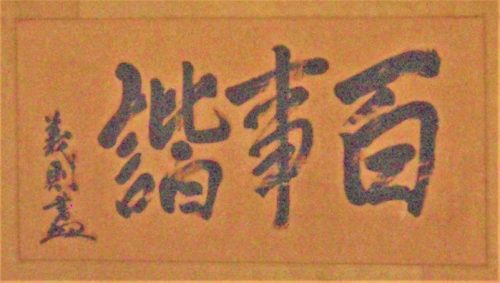

✅白川義則陸軍大臣の書「百事諧」

「人生のあらゆることが、うまくゆく」という意。

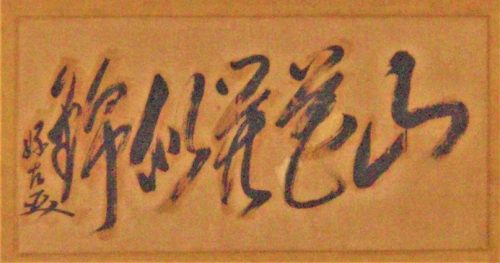

✅秋山好古陸軍大将の書「山花開似錦 潤水湛如藍」

「山に咲く花がまるで錦のように美しく谷川の水が藍を流したように青く清く見える。そのように見えるのは見る方にそう見ようとする心があるからである。また仏法の心理を体得した者の姿をたとえる」の意。

✅秋山好古陸軍大将の書「質實剛健」

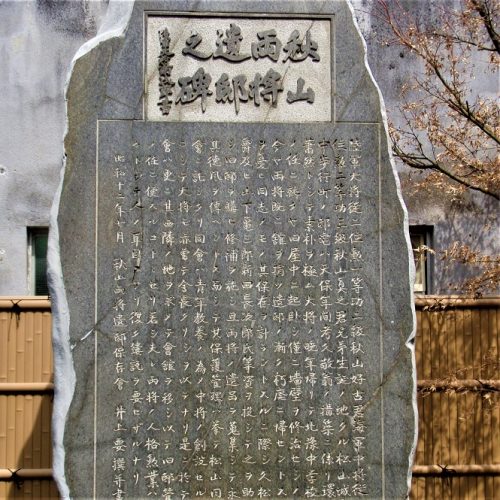

✅秋山両将遺邸之碑

✅秋山真之胸像

秋山眞之(1868-1918)

この胸像は、海上自衛隊幹部学校(東京都)に安置されている「秋山中将像」を同校および秋山家子孫のご了解を得て複製したものである。原型は大正14年、眞之の海軍大学校の教え子が醵金して作った。

眞之は、久敬の五男。松山中学の親友正岡子規の跡を追って東京大学予備門に進学したが後に海軍兵学校に入学。主席を通して卒業後、主として米国に留学。海軍大学校教官を経て、日露戦争において連合艦隊先任参謀となり、日本海海戦で大勝をおさめ、「天気晴朗なれども波高し」の名文とともにその名を残した。

大正3年シーメンス事件露顕、海軍の危機。眞之は軍務局長を命ぜられ処理に当たるが粛清の対象者の恨みを買うことにもなる。間もなく第一次世界大戦が起こり、参戦決断の衝に当たる。他方、中国では大正元年清朝が倒れた後の混乱が続いていた。眞之は中国革命の父・孫文を助けてその軍資金調達に奔走したが、志ならず軍務局長を罷免された。

間もなく大将6年12月中小昇進と同時に待命となったが、折々「米国とはコトを構えたらいかん。大変なことになる」ともらしていた。

米国を仮想敵国とした建艦競争の行末を案じたものである。

大正7年2月、急逝。年齢いまだ49年11カ月。

✅秋山好古大将像

秋山好古(1859-1930)

松山藩(現愛媛県)の下級士族である秋山久敬と貞の3男であり海軍中将’’秋山真之’’の実兄に当たる。

幼い頃から賢い子供であったが、明治維新という激動の時代に家庭は困窮してしまい小学校や中学校で学べる機会もあったが、家計の状況も考えて労働に時間を費やした。

1875年、維新政府は学問に力を入れ、多くの学校が新たに創られたが教師が圧倒的に足りませんでした。そこで教養のあった旧士族階級の者を一時的に教師として雇う形をとっていました。

その話を知った好古は教師として働き、給与も貰いながら、19歳になると入学できる「師範学校」という教師を養成する学校に入学することを考えました。

師範学校は卒業すればちゃんとした教師になることもでき、なにより師範学校ではお金もかからず勉強もできるという好古が熱望していた環境があったのです。

大阪へ行った好古は、制限である19歳を待たずに師範学校を受験し合格してしまいます。

学校が出来立てだったことで制度が定め切れてなかったことや、年齢をうまく誤魔化せたのです。

懸命に勉強し、翌年には最短である1年での師範学校卒業し、愛知県の小学校の教員に赴任しました。

教師として働き始めたのも束の間、東京に陸軍士官学校が設立されました。学費は官費により支払われるのでかからず、給与も支払われる軍の幹部養成学校でした。

幕府側であった藩出身の好古は、普通に生きていっても薩長出身の者より出世できる可能性はありませんでしたが、士官学校なら成績次第で薩長出身者以上の出世が望めることから、教鞭を捨てて軍人となる決意をしました。

陸軍士官学校に合格した好古は、歩兵・騎兵・砲兵・工兵という兵科を選択することになり’’騎兵’’を選びます。それぞれの就学期間は歩兵・騎兵が3年、砲兵・工兵が4年であったので、さっさと卒業して少尉となって給与を貰いたかったことや、手足の長かった好古は騎兵に向いていると見込まれたことから騎兵に進んだといわれています。

1879年、順当に陸軍士官学校を卒業して騎兵少尉となり,師範学校の中でも優秀な者しかいけない陸軍大学校に騎兵科で唯一入学します。

20~24年にはフランスに留学し,騎兵の才能の片鱗を見せた。

日清戦争(1894~95)には少佐,騎兵第1大隊長として従軍し,戦後は陸軍乗馬学校長(騎兵実施学校長)を4年間務めつつ,騎兵について(編成・戦闘原則)などを研究しました。

42年、中将となり,第13師団長,近衛師団長,朝鮮軍司令官を歴任し,1916年には大将に昇進、後に教育総監,軍事参議官を務めた。日本陸軍騎兵の父ともいわれる。晩年は郷里である松山の北予中学校長となり,亡くなる半年前まで働いた。

✅秋山兄弟 産湯の井戸

✅秋山真之 終焉之地

神奈川県小田原市の対潮閣にて死去