| 名称 | ヌチシヌジガマ | |||

| 住所 | 〒904-1114 沖縄県うるま市石川嘉手苅479−1 |

|||

| 解説 | 名前の由来は’’命をしのいだ洞窟(ガマ)’’という方言。 歴史上では、今帰仁城の王子が内乱よりこのガマに逃げ込んだり、沖縄戦においては周辺住民がこのガマに逃げ込むなど、逃げ込んだ者の命を2度しのいでいる。 「CAVEOKINAWA」によって、玉泉洞のように内部が整備されている。 |

難度 | ||

| A(行きやすい) | ||||

✅ヌチシヌジガマ

沖縄県の中部にあるうるま市に「ヌチシヌジガマ」があります。

沖縄の戦跡の中でも’’命どぅ宝(ぬちどぅたから)’’という言葉を目にすることがあるように、沖縄方言の「ぬち」は「命」という意味で、「しぬじ」は「しのいだ」という言葉からきているようです。

「命をしのいだガマ」という意味の方言が名前の由来になっています。

歴史上において、このガマには逃げ込んだ者の命を2回救っています。

一度目は今帰仁城の王子です。

内乱によってこのガマに逃げ込んだ王子はなんとか生き延びて、後に伊波城を築いたといわれています。

二度目は沖縄戦でこのガマに逃げ込んだ住民です。

嘉手苅地区と伊波地区の住民約300人がこのガマに逃げ込み、集団自決もなく捕虜となったので多くの命が救われています。

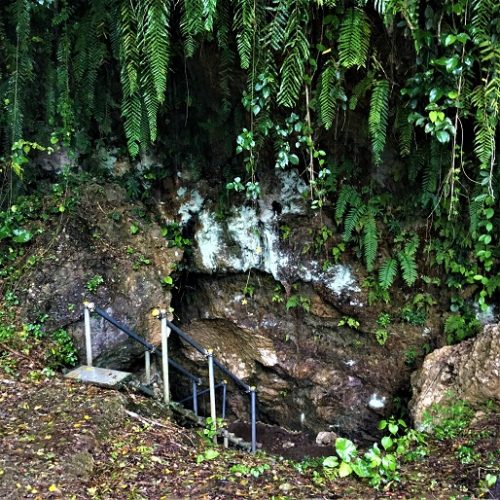

✅ヌチシヌジガマの入口

ヌチシヌジガマの見学は、管理している’’Cave Okinawa’’に料金を支払います。

2020年9月に行きましたが入壕料は大人500円でした。

受付をしている建物からヌチシヌジガマまでは徒歩で3~5分ほどです。

大雨だったので傘を貸していただきました。

ガマ周辺は畑や丘陵地帯の自然あふれる場所なのでハブに注意です。

✅ヌチシヌジガマ

✅入口すぐのホール

ヌチシヌジガマはメーヌティラ・ナカヌティラ・クシヌティラの3つの壕口から構成されており、内部では繋がっています。

その総延長は約200mほどになります。

内部には川が流れていますが、床板などが整備されているので濡れたりもせず、歩く際にも中腰などせずに立ち上がり歩くことができます。

✅通路

昔は照明などはなかったはずですが、現在は照明はもちろんのこと、ライトアップまで行われています。

✅山城政賢区長から始まった投降

沖縄での地上戦が始まり、この地区にも米兵が近づきつつありました。

嘉手苅・伊波地区の住民らは「ヌチシヌジガマ」へ逃げ込みますが、遂に米兵からの投降勧告が壕内に響きます。

当時の住民達には「捕まると男は殺され、女は強姦された上に殺される」という考えが浸透していました。

そのため、米兵の投降勧告を聞いた住民らはガマを出ることも出来ずにいました。

そんな時に動いたのが地域を取りまとめていた区長である「山城政賢」という人物でした。

この方は農業・畜産に取り組み、真面目な性格であったことから人々から信頼されていた人物です。

そんな山城区長が「投降しよう」と住民らを説得します。

しかし、軍国主義教育により「虜囚の辱めを受けるよりは潔く死を」という考えが根強い住民達は動けません。

それならと区長一人で投降して私が殺されたらここから出るなといいます。

一人でガマを出て投降した区長は再度ガマへ入り、それを見た住民達もガマを出ることを決めました。

このガマでは戦闘による死傷者は出ていないとされています。

これに似た話としては読谷村にあるシムクガマでの投降があります。

✅出口

✅出口からの景色

✅壕から帰る

以前は壕内は整備されておらず、見学すると服などが汚れてしまうためなのか、出口近くに水道がありました。

しかし、現在は壁などを触らない限りは汚れることなくガマ見学ができます。