| 名称 | 県庁・警察部壕(シッポウジヌガマ) | |||

| 住所 | 〒902-0072 沖縄県那覇市字真地 |

|||

| 解説 | 識名霊園の中に残っている。(通常は立ち入り禁止) 戦中、県庁職員や警察署員が避難していた。 1945年4月27日には、県下の17市町村長がこの壕へ命がけで集合し会議が開かれている。 |

難度 | ||

| A (行きやすい) | ||||

✅行政活動が行われたガマ

1944年の10・10空襲以降、戸籍や土地台帳などの重要書類を安全なガマに移すことが進められました。

それは、人力で掘った横穴壕であったり、自然壕に手を加えたものであったり様々でした。

また、米軍による本格的な攻撃がある前は県庁や町役場などで行われた行政会議なども、空襲などによって建物が破壊されると壕内で行われるようになります。

那覇市真地の識名霊園内にある「シッポウジヌガマ」も、行政活動が行われた壕の一つで「県庁・警察部壕」とも呼ばれています。

この壕は霊園内東側縁にある人口壕で当初は「荒井退造」警察部長以下の警察部の職員がいましたが、後に県庁職員や最後の官選知事である「島田叡」県知事も合流したことから「県庁・警察部壕」と呼ばれるようになりました。

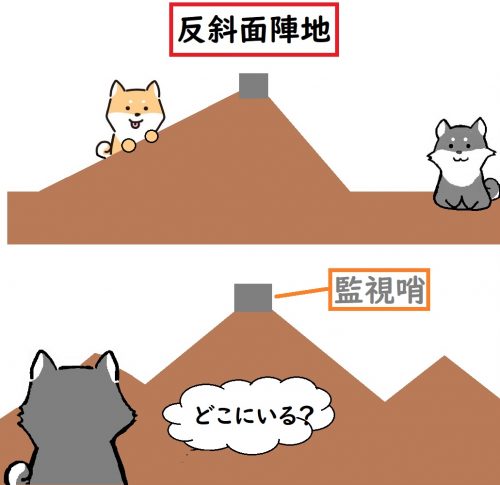

✅識名霊園内にある看板

外国人観光客用でしょうか? ローマ字でガマとあります。識名園のついでに!って場所でもないと思いますが。

✅みんなで協力して…

1944年の12月頃の荒井退造警察部長が入壕当初、拡張工事が必要であったので警察部が中心となり壕の工事がされました。

地元企業の國場組の技師を招いて工事がされていましたが、米軍の沖縄上陸前の空襲が始まった頃になっても完成しませんでした。

そのため、警察部職員やその家族、地域住民にも協力してもらい工事をしていきます。

「鉄棒を打ち込んでダイナマイトを装填する発破杭を打つ」「ダイナマイトを装填して発破する」「土砂を運ぶ竹籠を作る」などの持ち場を分担して作業を行い、壁面はツルハシにより整えられ坑木と板壁が張られました。

設備面でも長期の避難に備えてベッドや井戸・かまど・トイレも作られ、畳三畳ほどのちょっとした横穴スペースは警察部長室や知事室として使われます。

✅現在は立ち入り制限があります。

以前は普通に入れたようですが、現在は立ち入りを制限されています。

役所に許可を取れれば鍵を借りられるようです。

✅巻き込まれる避難民

1945年4月25日、那覇市繫多川にある新壕(みぃーごう)にいた島田叡知事がシッポウジヌガマへ移動してきます。

壕内での行政活動が始まりました。

砲弾が飛び交う中、比較的被害の少ない南部地域の市町村長らや警察関係者がこの壕に集まり、避難民への食糧確保や避難についての会議を行うと同時に、知事自ら32軍司令部壕へ赴き情報収集をしたり住民の避難についてを軍関係者と協議するなど、できる限りに県民のために動きました。

しかし、その甲斐なく32軍は南部撤退を決定しました。

撤退決定に際し、軍から地域住民に対しての配慮は特になく、沖縄戦は住民も巻き込んだ地獄の様相を呈していきます。

フェンスの隙間より撮影。入り口から結構高低差があります。