富岡ICから車で約10分ほどの距離にあるのが、「富岡製糸場」です。

富岡製糸場は、産業の開発・発展を目指す殖産興業政策の一つとして、明治政府によって創設されました。

江戸時代200年にわたって行われた鎖国政策ですが、黒船で訪れたペリーの来航から終わりを迎えます。

江戸幕府大老の井伊直弼とペリーにより日米修好通商条約を締結、日本は世界経済に巻き込まれていきます。

世界と貿易を始めた日本のメインとなる輸出産品は生糸でした。

生糸の需要の増大から粗悪品も出回り、諸外国から品質改善のクレームと外国資本による工場建設の要望が出されます。

外貨を手に入れたい日本は改善に乗り出しますが、当時の民間企業には工場を新設する余裕もなかったため、政府主導の官営工場の建設が決められます。

✅記念碑

入り口からすぐの場所にあります。

世界遺産

「富岡製糸場と絹産業遺産群」群馬県では古くから養蚕、製糸、織物といった絹に関する営みが盛んで、絹産業に関する文化遺産が数多く残っています。これらのうち富岡製糸場、田島弥平旧宅、高山社跡、荒船風穴を構成資産とする「富岡製糸場と絹産業遺産群」は平成26年(2014)のユネスコ世界遺産委員会で世界遺産一覧表に記載されました。

パンフレットより引用

富岡の地が選ばれた理由に

・養蚕が盛んであること

・広大な土地を用意できる

・既存の用水で必要な水が確保できる

・燃料に使用する石炭が近隣の高崎・吉井で確保できる

・外国人指導の工場の建設について、近隣住民の同意をもらえた

以上のことがあるようです。

創業当初は外国人指導者がいましたが、明治9年以降は日本人のみで操業されていました。

作業員として全国から集まった伝習工女が働き、技術の習得後は全国各地で指導者として活躍しています。

✅東置繭所

入り口から入って正面にあるのが東置繭所です。木材で作られた骨組にレンガを使った「木骨煉瓦造」という工法で建てられています。

✅東置繭所(社宅側)

100m以上の長さがあります。

✅人は絶対に乗るな

乗っちゃいけないようです。

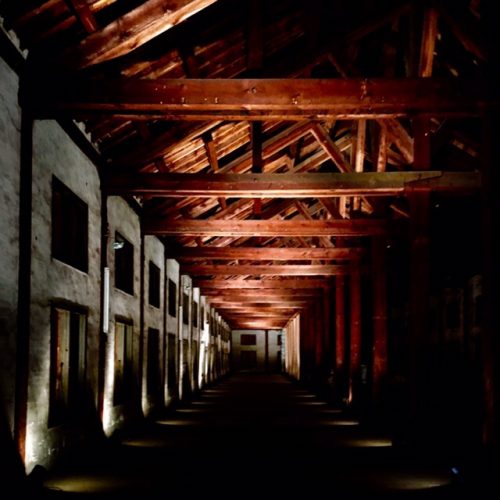

✅東置繭所(2階)

二階部分の一部が見学できます。何も置かれていないということもありますがとても広い!

✅東置繭所(2階)

ちょっと廃墟感ある!!

✅東置繭所(2階ベランダ)

✅操糸所

東置繭所の隣にあります。蚕の繭から生糸を取る作業が行われていました。

✅操糸所(内部)

中央に柱のない建築工法「トラス構造」で作れらているので、障害物に邪魔されずスペースを広く使えます。

✅操糸所(内部)

創業当初はフランス式の繰糸器300釜が設置されていました。

✅首長館(ブリュナ館)

指導者として雇用されたフランス人「ポール・ブリュナ」が暮らした建物で、重要文化財となっています。

✅首長館(ブリュナ館)

後に従業員に読み書き・裁縫を教える場所としても利用されました。 東置繭所と同様、「木骨煉瓦造」で建てられています。

✅寄宿舎

敷地の南西端にあるのが寄宿舎です。従業員が暮らしていました。普通のアパートのような外観。

✅社宅

ちょっと偉い人が住んだ社宅です。普通のよさげな一軒家です。

✅社宅

ちょっとだけ偉い人が住んだ社宅。よくある長屋です。

✅桑畑

✅煙突

✅鉄水溜

✅副蚕場

✅ブリュナエンジン(復元機)

西置繭所の前に稼働されて展示されています。繰糸機の原動力であり、創業時にフランスから輸入されました。

✅世界遺産記念銘

115年間創業し続けた製糸工場は民間企業に払い下げられました。