轟の壕

今回は沖縄県糸満市字伊敷にある「轟の壕」だべ

沖縄戦時には避難壕でした!!

那覇から国道331号線をひめゆりの塔方面に進み、伊敷地区の十字路付近にあるのが「轟の壕」です。

沖縄方言ではトドロンガマやトゥルルシガマ,ドンドンガマとも呼ばれるようです。

国道から見ると全く分かりませんが、国道の隣に大穴が空いているなどまさか想像できないかと思います。

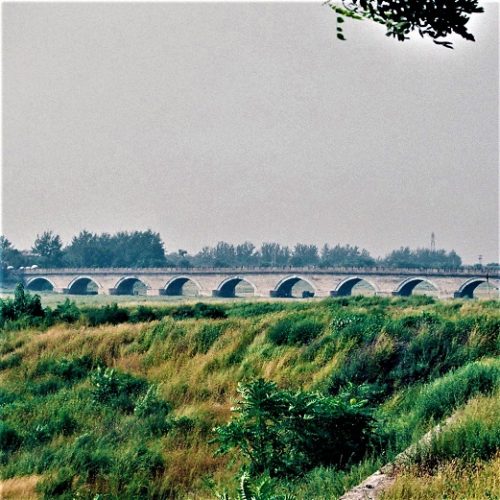

沖縄県中南部特有の「琉球石灰岩」の地質は、雨水などにより溶けやすい特徴があります。

地下に出来た空洞部分が崩れ落ちると「ドリーネ」というすり鉢状の地形が出来上がります。

「轟の壕」があるのはこのドリーネの底で、最深部には人が一人通れるくらいの穴が空いており、約100mの広さのガマに繋がっています。

国道331号の交差点近くのこの階段が轟の壕へ繋がっています。

特に案内もないので本当に道があっているのか不安になります。

進んでいくと下り階段が現れます。

下っていくとガマの入り口が見えてきます。

周りは静寂に包まれる中を降ります。

拝所があり、その後ろには小規模の壕があります。

当時は上の壕と呼ばれていて、狭いスペースに50人~60人の避難民と少数の海軍兵が身を隠していたといわれています。

住民の投降後、米軍により壕は爆破されたらしく当時とは形状が異なっているのかもしれません。

階段の形もいびつになってくるので転ばないように注意。

ドリーネ最深部から上を向いて撮影。

水もかなり滴っているので滑りやすいです。

最深部には人一人やっと通れるくらいの穴が空いています。

「下の壕」の入り口ですが、ここから先は太陽光も届かず懐中電灯無しでは進めない道です。

なお、黒いホースは壕内を流れる地下水を汲み上げる為の物だそうです。

壕内は屈まないといけない場所もありますが、立ちあがり普通に歩けるくらいの高さの場所がほとんどです。

沖縄戦以前、沖縄県庁は現在と同じ場所に存在していました。

沖縄戦の影が見え始めた1944年の10.10空襲により那覇市街は焦土となり県庁も宜野湾へ移転しますが、米軍上陸後は第32司令部のある首里城周辺の壕へ移転して業務を行いました。

後に第32軍司令部が首里から南部方面へ撤退する際には、当時の沖縄県知事「島田叡(シマダアキラ)」は南部へ避難している住人が巻き添えになることから反対します。

しかし、第32軍司令部は現:糸満市摩文仁に後退していきます。

以降、沖縄県庁職員らは各地の壕を転々としていきます。

1945年6月初旬、島田知事は数名の県庁職員と共に「轟の壕」へたどり着きます。

そして、この地で県庁の解散を宣言します。

この壕が「沖縄県庁最後の地」と呼ばれるのは、名の通り県庁がこの地で解散したからといわれている為です。

その後、島田知事は摩文仁方面に向かったと言われていますが、遺体や遺骨は見つかっていません。