悲風の丘の碑

今回は南風原町喜屋武に建立する「悲風の丘の碑」だべ

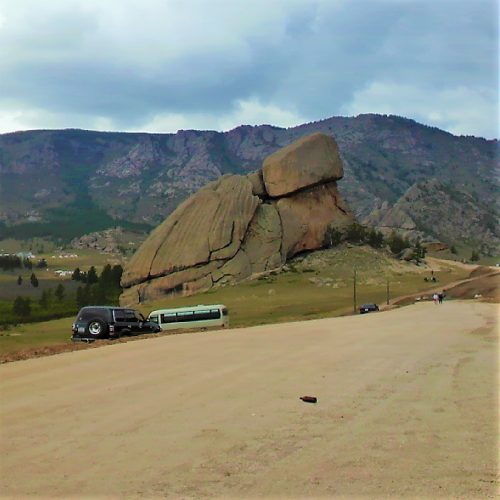

丘陵の中腹に建立しています!!

南風原町の中心部に位置する黄金森は、古くから周辺住民の生活に密接に関わってきた場所でした。

黄金森には周辺地域の喜屋武・本部・照屋などの地域の発祥の地とされ、森の中にも拝所が残っています。そのような聖地である黄金森でしたが、沖縄戦中は大規模横穴式の人工壕が多数構築されました。

この人工壕は沖縄陸軍病院が使用して野戦病院としていました。

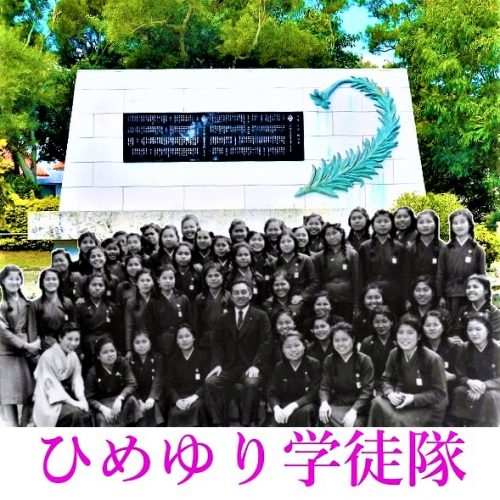

この中では軍医・衛生兵・看護婦の他、沖縄県師範学校女子部と沖縄県立高等女学校の生徒で構成された「ひめゆり学徒隊」が活動していました。

黄金森の中に「悲風の丘の碑」が建立しています。

戦中、黄金森は日本陸軍隷下の第32軍直轄部隊である「沖縄陸軍病院」が人工壕を多数掘って病院壕として使用していました。

戦況が悪化してくると病院壕を放棄して本島南部の糸満市に撤退することになりますが、撤退に際して多くの戦死者が出ます。

そういった戦没者や関係者の為に悲風の丘の碑は建立されました。

沖縄陸軍病院(球18803部隊)

案内看板より引用

南風原町指定文化財(史跡)南風原陸軍病院壕(第1外科壕群・第2外科壕群)

第32軍 (沖縄守備軍)直属の 沖縄陸軍病院 は当初、那覇の開南中学校に本部・内科・伝染病科、済生会病院に外科、県立二中に兵舎を置いていました。病院長は 廣池文吉 軍医中佐で、軍医・看護婦・衛生兵など300人余の体制でした。

ところが、1944(昭和19)年10月10日の空襲によって施設が焼失したため、南風原分院のあった 南風原国民学校 に移動します。1945(昭和20)年3月23日に米軍の空襲が始まると、沖縄師範学校女子部・県立第一高等女学校の生徒および引率教師237人が、看護補助のために動員されました。彼女たちは戦後、「 ひめゆり学徒隊 」と呼ばれます。

米軍の上陸を前に、病院は黄金森一帯に掘られていた30余の壕(通称:南風原陸軍病院壕)へと移動しました。外科は第1外科、内科は第2外科、伝染病科は第3外科へと改められたのです。

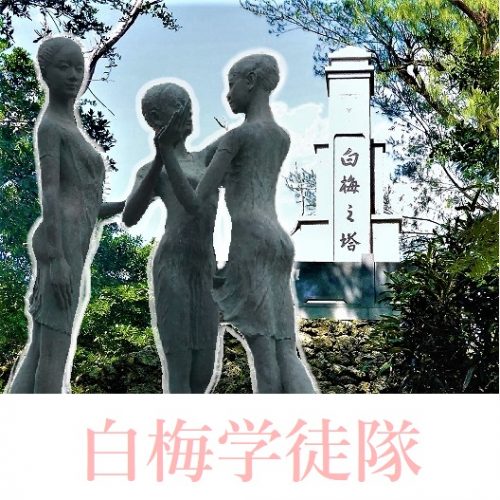

5月22日、首里城地下におかれた第32軍司令部が摩文仁に撤退し、陸軍病院も南部へ移動することになりました。その際、重傷患者に青酸カリが配られ、 自決 が強要された壕もあります。「南風原陸軍病院壕趾」碑には、「重傷患者二千余名自決之地」と刻まれていますが、この数字に確かな根拠はなく、犠牲者の数はいまだ明らかではありません。

1990年、南風原町は戦争の悲惨さを伝える証として、現存する第1外科壕群と第2外科壕群を 文化財 に指定しました。 第二次大戦 の 戦争遺跡 としては全国で初めてのことでした。

現在は、20号壕、24号壕の公開に向けての準備を進めています。その他の壕は入り口が落盤しているため、琉球大学考古学研究室の協力で、壕の位置を調査しています。

悲風の丘の碑 戦跡

案内看板より引用

1966年に 沖縄遺族連合会 (※1)が建立した石碑で、「悲風の丘」の文字は、当時の内閣総理大臣 佐藤栄作 により書かれています。香炉には、「女子学徒200名による看護協力(※2)のもと、傷病者の治療にあたった。戦線が南下し、撤退を命じられたが、収容中の患者2,000名余は青酸カリ(※3)や手榴弾などで命を絶った。ここに 南方同胞援護会 の助成を得て、この地の出来事を偲び、英魂を弔う」という内容が記されています。

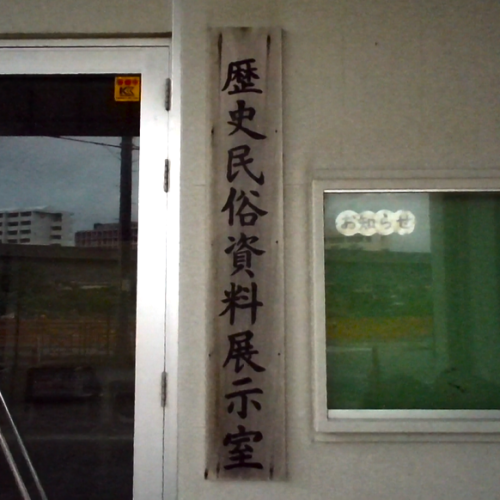

壕内での具体的な医療活動の様子を知るための展示や映像資料は、南風原文化センターでご見学することができます。

※1 財団法人。遺族年金の支給、遺骨収集などを行い、戦没者遺族の福祉増進に努めている。

※2 沖縄師範学校女子部・沖縄第一高等女学校の生徒222名が教師18名に引率され、看護補助要員として動員された。戦後、学徒らは「 ひめゆり学徒隊 」とよばれた。

※3 白色の粉末で0.15~0.3gの量を取り入れると死にいたる。取り入れると意識を失い、けいれんを起こし、窒息死する。

佐藤栄作によるものです。

この慰霊碑の右側には「南風原陸軍病院壕址の碑」が建立されています。